Visite Insolite Paris - Visite Guidée Paris Secret - Guide à Paris

RECEVEZ GRATUITEMENT NOS HISTOIRES

DU PARIS INSOLITE & SECRET

Nos univers du Paris Secret & Insolite

PARTAGEZ VOS SECRETS DE PARIS

Rejoignez nos groupes sur les réseaux sociaux

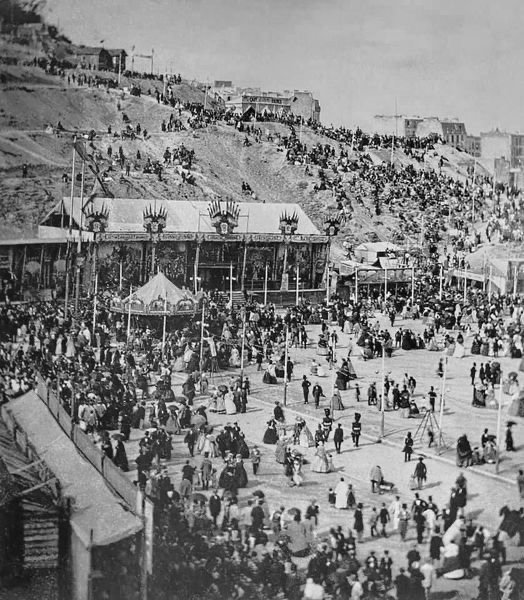

Les plus belles photos de Paris pour des idées de visites insolites et secrètes : flânez sur les sentiers et laissez-vous envoûter par le parfum de Paris.

Visitez

Des anecdotes amusantes pour découvrir les facettes intrigantes de Paris. Partagez dans ce groupe vos trouvailles insolites & décalées.

Découvrez

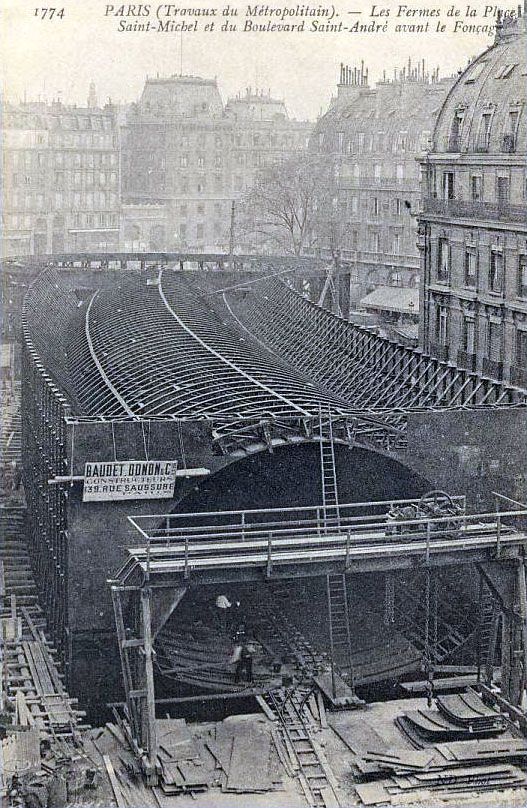

Le meilleur du Paris secret et méconnu : de superbes partages de publications pour faire découvrir les mystères de la ville et ses endroits secrets.

Explorez

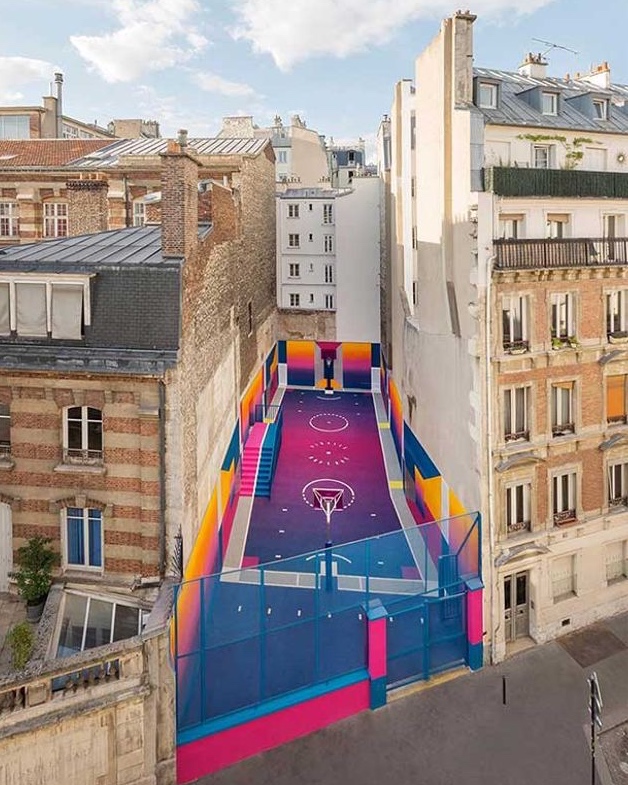

Découvrez tout le Street-Art de Paris, les auteurs, les lieux des fresques et des événements créatifs qui colorent les rues de la capitale.

FouillezPARTENAIRES

et sites conseillés par Arcanum

Gérez vos favoris et accédez gratuitement à toutes les fonctions du site !

En créant votre compte, vous pourrez aussi accéder à l’ensemble des photos et articles, sans aucune limitation.

Déjà membre ? connectez-vous ici

Ou continuez en cliquant sur les icônes

5 fiches accessibles par jour, par catégorie, pour les non-membres